Persönlichkeitstests sind psychologische Instrumente, die Aspekte des Charakters und des Verhaltens einer Person offenbaren. Durch eine Reihe von Fragen oder Bildern versuchen diese Tests, die Umrisse unserer persönlichen Identität zu zeichnen, und betonen häufig Merkmale, die wir nicht bewusst wahrnehmen.

Einer der faszinierenden Aspekte, die aus diesen Schätzungen hervorgehen können, ist der Grad der Unabhängigkeit, der jeden von uns charakterisiert. Stellen Sie sich nun vor, Sie haben eine Auswahl zwischen einer Reihe von Brücken und Mitternacht: Jeder bedeutet einen anderen Lebensweg und Ihre Wahl kann zeigen, wie viel Wert Sie Ihrer Autonomie zuschreiben.

Haben Sie sich jemals gefragt, welche Brücke Sie wählen würden? Und was kann diese Wahl für Ihre Unabhängigkeit bedeuten?

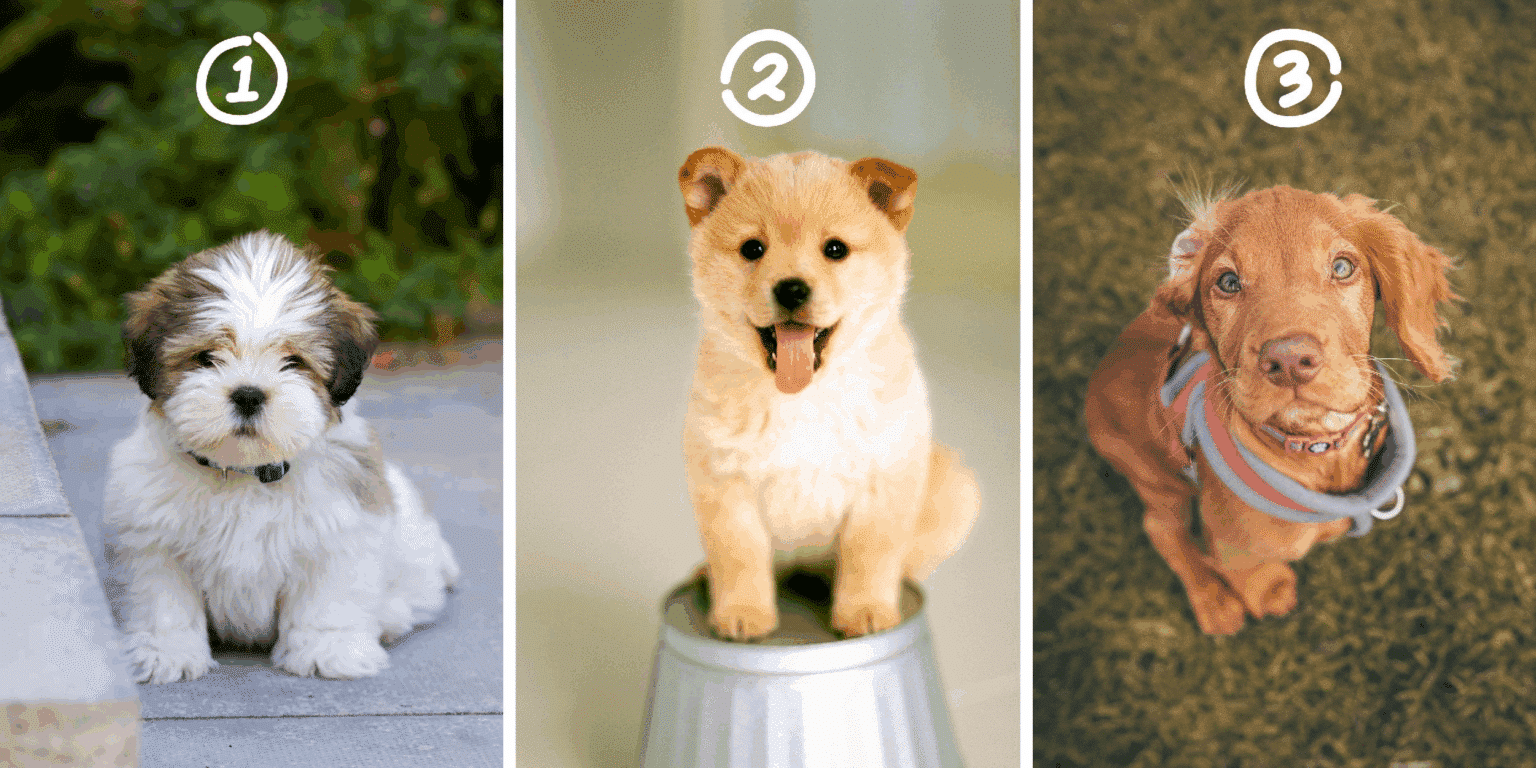

1. Das Tor zur Autonomie

Menschen, die sich von dem ersten Bild einer Brücke angezogen fühlen, sind normalerweise Menschen, die Unabhängigkeit und persönlicher Freiheit großer Wert schalten. Diese symbolische Wahl kann den starken Wunsch widerspiegeln, neue Horizonte zu untersuchen und sich mit unterschiedlichen Realitäten zu verbinden und gleichzeitig eine einzigartige Identität aufrechtzuerhalten.

Die Fortsetzung der Brücke kann eine natürliche Tendenz bedeuten, Hindernisse zu überwinden und signifikante Verbindungen herzustellen, ohne die Autonomie zu verlieren. Wenn Sie dieses Symbol gewählt haben, können Sie Menschen sein, die das Leben als eine fortlaufende Reise auf der Suche nach neuen Erfahrungen erleben und gleichzeitig einen soliden Kern der Selbstbestimmung beibehalten.

2. Überqueren des Individualisten

Wenn das zweite Bild einer Brücke Ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, kann dies darauf hinweisen, dass Sie eine Person mit einem individuellen Geist und der Tendenz, Ihren einzigartigen Weg zu gehen. Diese Auswahl des Symbols kann bedeuten, dass Sie Ihre Unabhängigkeit nicht nur schätzen, sondern auch bereit sind, die am wenigsten vertraute Art zu erreichen, um Ihre persönlichen Ziele zu erreichen.

Diejenigen, die sich für diese Darstellung entscheiden, neigen dazu, sich ihrer Fähigkeiten sicher zu machen und ihre Ideen und Projekte häufig mit Entschlossenheit und Selbstvertrauen fortzusetzen, und lehnen den externen Druck ab, sich an die Erwartungen anderer anzupassen.

3.. Bewegen Sie das freie Denken

Die Person, die sich mit dem dritten Bild einer Brücke identifiziert, ist möglicherweise eine frei denken, jemand, die die intellektuelle Unabhängigkeit über alles andere schätzt. Diese Entscheidung kann eine Persönlichkeit offenbaren, die ihre Selbstverwaltung gegenüber der blinden Einhaltung sozialer Konventionen oder erzwungener Normen bevorzugt.

Diejenigen, die dieses Symbol bevorzugen, haben möglicherweise eine natürliche Tendenz, den Status quo zu bezweifeln und nach kreativen Lösungen für Probleme zu suchen, anstatt die Wege zu erhalten, die bereits von anderen gestreckt wurden. Darüber hinaus kann es jemanden anzeigen, der durch den Prozess des Aufbaus seiner zwischenmenschlichen Brücken als bedeutend erbter wird, und wählt sorgfältig Beziehungen, die persönliches Wachstum pflegen.

Vielen Dank, dass Sie sich uns auf dieser kleinen Reise durch persönliche Brücken angeschlossen haben! Wir hoffen, dass der Test Ihnen ein Lächeln gebracht hat und vielleicht sogar ein wenig darüber nachdenkt, wie Unabhängigkeit eine Rolle in Ihrem Leben spielt. Denken Sie daran, jeder Tag ist eine gute Gelegenheit, mehr über sich selbst zu erfahren, und es gibt immer viele Brücken zu überqueren!

Wir können es kaum erwarten, sich wieder für einen weiteren aufregenden Persönlichkeitstest zu treffen. Wer weiß, welche Überraschungen die nächste Herausforderung bringen wird? Wenn Sie diesen Test genossen haben, teilen Sie ihn in der Zwischenzeit mit Ihren Freunden und sagen Sie uns, wie es war. Vielen Dank, dass Sie Ihre Zeit dem Schreiben dieses Artikels gewidmet haben!

Eine kleine Erinnerung: Nehmen Sie diese Ergebnisse leicht, denn am Ende sind diese Tests hauptsächlich ein Weg, um zu genießen und keinen wissenschaftlichen Wert zu haben. Geben Sie die Neugier, Sie immer zu neuen Entdeckungen zu führen, aber denken Sie daran, dass Sie die einzigen echten Experten für sich selbst sind!